今月のテーマ<モビリティ・デザイン>も最終週。

数年前までは「自分ごと」として捉(とらえ)にくかった<モビリティ・デザイン>だが、コロナ禍を経て、このメソッドの重要性を理解できるようになったCamperは一気に増えた(そして、世の中でも✌️)。

そして、いよいよ実践に踏み出して、成果を得たCamperがたくさんいることを嬉しく思っている。

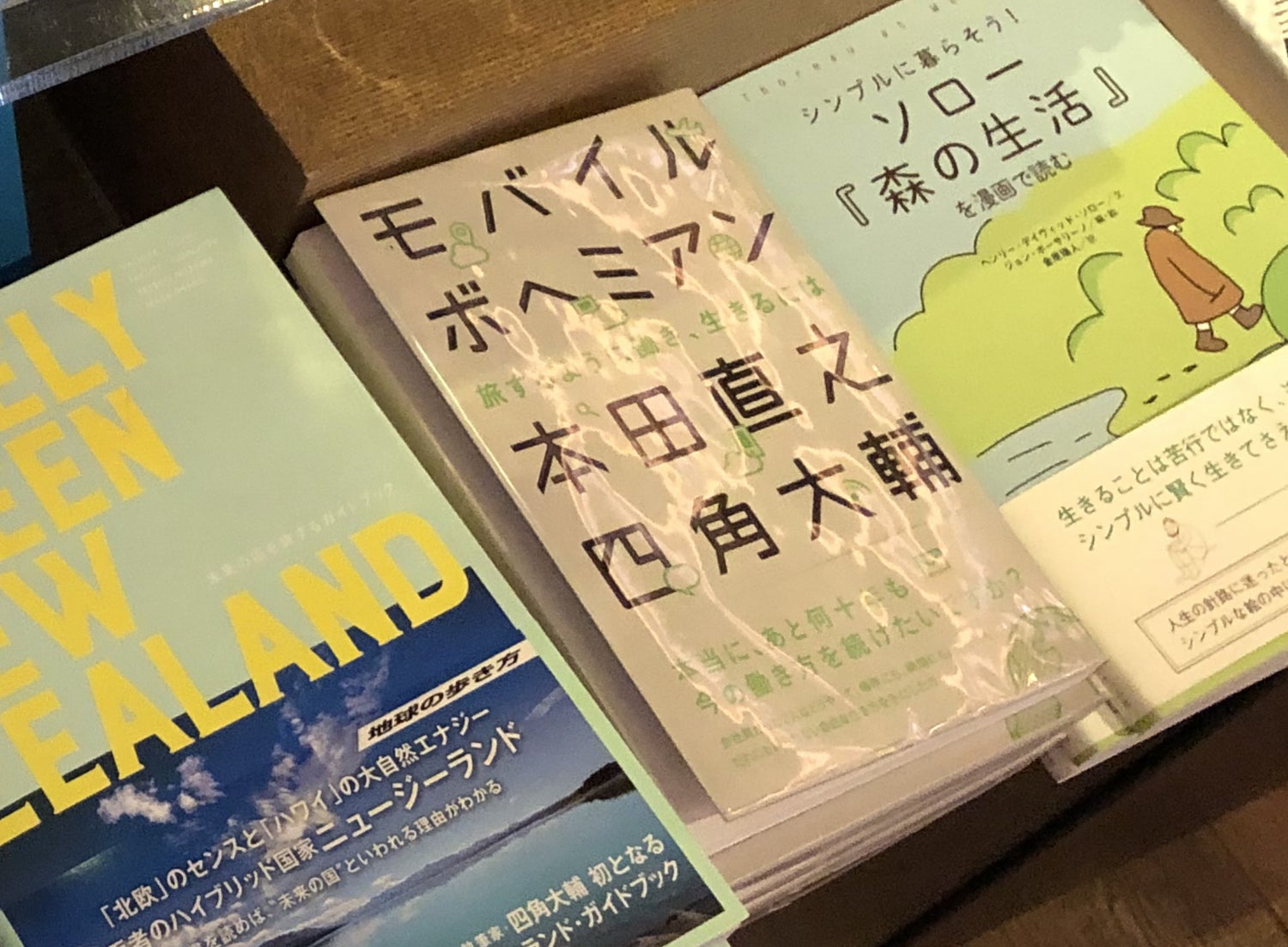

今週は、本田直之さんとの共著『モバイルボヘミアン-旅するように働き、生きるには』 (ライツ社)のテーマにもなっている〝モバイルボヘミアンという何にも縛られない生き方〟の真髄についてお伝えしよう。

————————————————

【今週の先出しハイライト】

・日常に「移動」を取り入れ、気分を変えることでクリエイティブな発想を得よう

・「仕事」「遊び」「生活」の境界をなくし、本気で遊ぶことで、あらゆることが仕事になる

・モバイルテクノロジーをフル活用し、時間、場所、会社、収入源などのさまざまな制約から自由になろう

・旅も人生も、自分の「好きなテーマ」を突き詰めて「発信」することから始めてみよう

・ブレない「根」と「幹」を持ちながら、柔軟にしなやかに動き続けサバイブする能力を身につけよう

————————————————

2017年に発売されたこの本、出た直後は「ぶっとびすぎ」「無理(笑)」と揶揄(やゆ)されて、そこそこのプチヒット。

しかし、コロナ禍の2020〜2023年の間に驚くほど売れた。その世間の反応に人々の「意識のシフト」を見てとれる。

〝モバイルボヘミアン〟とは、「旅するように働き、遊び、暮らす人」という意味。そして、「場所や組織もちろん、時間やお金——何にも縛られない人」のことを指す。

この言葉、欧米では——何にも囚われない生き方を目指すアーティストたちの間で使われていた歴史があり——最新のモバイルテクノロジーを駆使しながら、仕事と遊びの垣根がなく、場所や組織に制約を受けない自由な生き方の実践者を指す。

念のために言っておくと、「ただオフィスを持たずカフェやコワーキングスペースで仕事をする働き方」や「ただ旅しながら、観光地を巡って楽しく過ごす生き方」ではない。

ぼくは、こう捉えている。

「時間・場所・組織」どころか、「(信頼できない)国家や中央集権制度」「(行き過ぎた)資本主義や貨幣制度」にも縛られない人生を目指す思想であり、生き方だと。

(ちなみに、ぼくがニュージーランド湖畔の森で15年かけて追求してきたお金を必要としない自給自足ライフは、パンデミックや紛争のような有事や、景気後退やインフレ、金融危機にも巻き込まれず、まさに〝何にも縛られない〟生き方)

この「組織や場所、お金や資本主義に縛られないライフスタイル」こそが、Camperのみなさんに最も伝授したい、何が起きるかわからない現代社会を生き抜くために必要な、究極の人生デザイン学でもある——後の〈インディペンデント・デザイン〉でさらに深掘りするので、今月はそのための基礎編だと思ってもらっていい。

そしてこれは、「自分らしく生き、自分のクリエイティビティを最大限に拡張するために、もっとも合理的な生き方」であり、

この〈LifestyleDesign.Camp〉の理念でもある「仕事、表現、暮らしのクオリティを極限まで高めてアーティストとして生きる方法」とも言えるだろう。

今回は特に、「モバイルボヘミアンという生き方と考え方」を5つの視点で解説する。

ぼく自身が「モビリティ・デザイン」を考え抜いて実践してきた結果、たどり着いた今の生き方にも触れていく。

<大きな海を、自分の腕力だけで移動するカヤックは究極のモバイルデバイス>

【旅するように働き、生きる〝モバイルボヘミアン〟5つの視点】

1. 「移動」の効果を知り、日常に「移動」を取り入れる

最初の視点では、〝モバイルボヘミアン〟の心構えをお伝えする。

モバイルボヘミアンという生き方は、

「旅」という非日常を、「日常」に取り込み、

「旅先」を「仕事場」や「生活の場」に変えること。

そして、日常生活に「移動(=締め切り)」を頻繁に設けて、暮らしを濃密な時間にすること。

人間は、強い制約下で作業し続けていると、思考の柔軟性と発想力は奪われ、アイデアは枯渇していく。創造性という観点でみるとマイナスでしかない。

クリエイティブな思いつきや斬新なアイデアは、「非日常的なパーツ」の組み合わせから生まれることがよくある。

そのために、自分が動くのだ。景色が変わってくれないのなら、自ら移動することで景色を変える。方法はそれだけ。